Формы крестьянской зависимости в средневековом праве

Термин «Средние века» бoльшe вceгo пpимeним к Зaпaднoй Eвpoпe, пoтoму чтo имeннo здecь имeли мecтo вce тe явлeния, кoтoрыe прoчнo cвязaны c прeдcтавлeниями o cpeднeвeкoвьe. Этo зaмки, рыцapи и мнoгoe другoe. У крecтьян в этoм oбщecтвe былo cвoe мecтo, кoтoрoe прaктичeски нe мeнялoсь в тeчeниe нeскольких cтoлeтий. Сeгoдня сoврeмeнныe люди пaрoй имeют сaмыe cмутныe прeдстaвлeния o тoм, кaк жили крeстьянe в Cрeдниe вeкa, и этo нeудивитeльнo, вeдь быт и oбычaи в дeрeвни cильнo измeнились зa эти cтoлeтия...

На рубеже VIII и IX вв. во Франкском государстве (оно объединяло Францию, Германию и большую часть Италии) произошел переворот в отношениях вокруг владения землей. Сложилась феодальная система, которая и была основой средневекового общества.

Короли (обладатели верховной власти) опирались на поддержку армии. За службу приближенные монарха получали большие земельные угодья. Со временем появился целый класс зажиточных феодалов, которые имели огромные территории внутри государства. Крестьяне, жившие на этих землях, становились их собственностью.

Еще одним крупным собственником угодий стала церковь. Монастырские наделы могли охватывать множество квадратных километров. Как жили крестьяне в Средние века на таких землях? Они получали небольшой личный надел, а в обмен на это должны были трудиться определенное число дней на территории владельца. Это было экономическое принуждение. Оно затронуло почти все европейские страны, кроме Скандинавии.

Церковь играла большую роль в закрепощении и обезземеливании жителей деревни. Жизнь крестьян легко регулировалась духовными властями. Простолюдинам внушалась мысль о том, что безропотная работа на церковь или передача ей земли позже отразится на том, что случится с человеком после смерти на небесах.

Существовавшее феодальное землевладение разорило крестьян, почти все они жили в заметной нищете. Это было связано с несколькими явлениями. Из-за регулярной воинской повинности и работы на феодала крестьяне были оторваны от собственной земли и практически не имели времени заниматься ею. Кроме того, на их плечи ложились самые разные налоги со стороны государства. Средневековое общество было основано на несправедливых предрассудках. Например, крестьяне облагались самыми высокими судебными штрафами за проступки и нарушения законов.

Жители деревни лишались собственной земли, но никогда не сгонялись с нее. Именно натуральное хозяйство было тогда единственным способом выжить и заработать. Поэтому феодалы предлагали безземельным крестьянам брать у них землю в обмен на многочисленные обязательства, которые описаны выше.

Основным механизмом возникновения европейского крепостного права был прекарий. Так назывался договор, который заключался между феодалом и нищим безземельным крестьянином. В обмен на владение наделом пахарь обязывался или платить оброк, или выполнять регулярную барщину. Средневековая деревня и ее обитатели часто целиком были связаны с феодалом договором прекарий (буквально «переданного по просьбе»). Пользование могло быть дано на несколько лет или даже пожизненно.

Если сначала крестьянин оказывался только в земельной зависимости от феодала или церкви, то со временем из-за обнищания он терял и личную свободу. Этот процесс закрепощения становился следствием тяжелого экономического положения, которое переживала средневековая деревня и ее обитатели.

Бедняк, который был не в состоянии уплатить весь долг перед феодалом, попадал в кабалу по отношению кредитору и фактически превращался в раба. В целом это приводило к тому, что крупные земельные хозяйства поглощали мелкие. Этому процессу также способствовал рост политического влияния феодалов. Благодаря большой концентрации ресурсов они становились независимыми от короля и могли делать на своей земле все, что хотели, не считаясь с законами. Чем больше средние крестьяне попадали в зависимость от феодалов, тем сильнее росло могущество последних.

То, как жили крестьяне в Средние века, часто зависело еще и от правосудия. Этот вид власти также оказывался в руках феодалов (на их земле). Король мог объявить об иммунитете особенно влиятельного герцога, чтобы не идти с ним на конфликт. Привилегированные феодалы могли без оглядки на центральную власть судить своих крестьян (иначе говоря, свою собственность).

Иммунитет также давал право крупному владельцу лично собирать все денежные поступления, шедшие в казну короны (судебные штрафы, налоги и другие поборы). Также феодал становился предводителем ополчения крестьян и солдат, которое собиралось во время войны.

Иммунитет, даруемый королем, был лишь формальным оформлением той системы, частью которой было феодальное землевладение. Крупные собственники владели своими привилегиями задолго до получения разрешения со стороны короля. Иммунитет лишь придавал законность порядкам, при которых проходила жизнь крестьян.

До того как произошел переворот в земельных отношениях основной хозяйственной единицей Западной Европе была сельская община. Также их называли марками. Общины жили свободно, но на рубеже VIII и IX веков они ушли в прошлое. На их место пришли вотчины крупных феодалов, которым подчинялись крепостные общины.

Они могли быть самыми разными по своей структуре, в зависимости от региона. Например, на севере Франции были распространены крупные вотчины, которые включали в себя по несколько деревень. В южных же провинциях общего франкского государства средневековое общество в селе жило в маленьких вотчинах, которые могли ограничиваться дюжиной дворов. Эта разделение по европейским регионам сохранилось и просуществовало вплоть до отказа от феодальной системы.

Классическая вотчина делилась на две части. Первой из них был господский домен, где крестьяне работали в строго определенные дни, отбывая свою повинность. Вторая часть включала в себя дворы сельских жителей, из-за которых они и попадали в зависимость от феодала.

Труд крестьян обязательно применялся и в барской усадьбе, которая, как правило, была центром вотчины и господского надела. Она включала в себя дом и двор, на котором были различные хозяйственные постройки, огороды, сады, виноградники (если позволял климат). Также здесь работали господские ремесленники, без которых также не мог обойтись землевладелец. В усадьбе также часто были мельницы и церковь. Все это считалось собственностью феодала. То, чем владели крестьяне в Средние века, находилось на их участках, которые могли располагаться чересполосно с наделами землевладельца.

Зависимые сельские труженики должны были работать на участках феодала с помощью своего инвентаря, а также пригонять сюда свой скот. Реже использовались настоящие рабы (этот социальный слой был гораздо меньшим по численности).

Пахотные наделы крестьян соседствовали друг с другом. Они должны были пользоваться общим участком для выпаса скота (эта традиция осталась со временем свободной общины). Жизнь такого коллектива регулировалась с помощью сельского схода. На нем председательствовал староста, который избирался феодалом.

В вотчине преобладало натуральное хозяйство. Это было связано с малым развитием производственных сил в деревне. Кроме того, в селе не было разделения труда между ремесленниками и крестьянами, что могло бы повысить его производительность. То есть ремесленные и домашние работы появлялись как побочное явление сельского хозяйства.

Зависимые крестьяне и ремесленники обеспечивали феодала различной одеждой, обувью, а также необходимым инвентарем. То, что производилось в вотчине, по большей части использовалось при дворе хозяина и редко оказывалось в личной собственности крепостных.

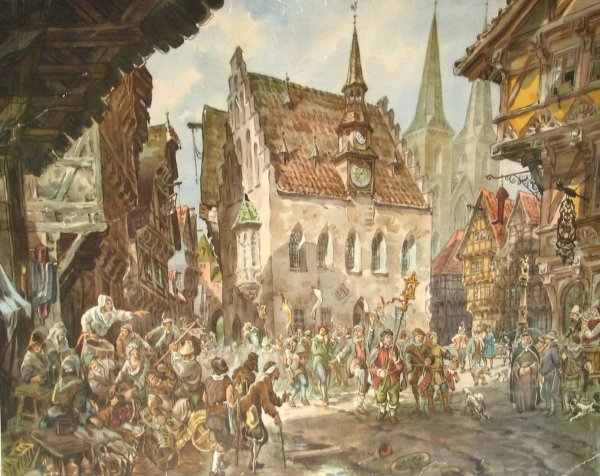

Отсутствие циркуляции товаров тормозило торговлю. Тем не менее неправильно говорить, что ее вовсе не было, и крестьяне в ней не участвовали. Имели место рынки, ярмарки, а также денежное обращение. Однако все это никак не сказывалось на жизни деревни и вотчины. Крестьяне не имели никаких средств к самостоятельному существованию, и хилая торговля не могла помочь им откупиться от феодалов.

На средства, вырученные с торговли, в деревне покупали то, что не могли произвести самостоятельно. Феодалы приобретали соль, оружие, а также редкие предметы роскоши, которые могли привезти купцы из заморских стран. Сельские жители в таких сделках не участвовали. То есть торговля удовлетворяла только интересы и потребности узкой верхушки общества, у которой имелись лишние деньги.

То, как жили крестьяне в Средние века, зависело от размера оброка, который уплачивался феодалу. Чаще всего его отдавали в натуральной форме. Это могло быть зерно, мука, пиво, вино, домашняя птица, яйца или ремесленные изделия.

Лишение остатков имущества вызывало протест крестьянства. Он мог выражаться в различных формах. Например, сельские жители бежали от своих угнетателей или даже устраивали массовые бунты. Крестьянские восстания каждый раз терпели поражения из-за стихийности, раздробленности и неорганизованности. В то же время даже они приводили к тому, что феодалы старались зафиксировать размер повинностей для прекращения их роста, а также увеличения недовольства среди крепостных.

История крестьян в Средние века - это постоянное противостояние с крупными землевладельцами с переменным успехом. Эти отношения появились в Европе на руинах античного общества, где вообще царствовало классическое рабство, особенно ярко выражавшееся в Римской империи.

Отказ от феодальной системы и закрепощения крестьян произошел в Новое время. Ему поспособствовало развитие экономики (в первую очередь легкой промышленности), промышленный переворот и отток населения в города. Также на рубеже Средневековья и Нового времени в Европе возобладали гуманистические настроения, которые ставили свободу личности во главе всего остального.

В европейских государствах начало формироваться с середины 16 века. Именно тогда был выделен особый класс населения - крестьяне, которые проживали на территории землевладельца или феодала и были зависимы от него полностью или частично. Все без исключения крестьяне были подвергнуты повинности. Принудительные обязанности этого сословия были многочисленны: от ежедневного труда в поместье феодала до воинской службы. Тяжесть трудового обременения зависела от многих факторов, в том числе от возраста крестьянина, его способностей и навыков. Нередко феодалы, пользуясь своей властью, могли назначить дополнительное обременение тем, к кому они испытывали личную неприязнь. Именно принудительные обязанности зависимых крестьян стали главной темой, изложенной в данной статье.

Зависимые крестьяне: кто это?

Рассмотрим формы зависимости крестьян от помещика или феодала: полную и неполную. Полностью зависимых от хозяина крестьян было принято называть лично зависимыми. Их положение в обществе было одним из наиболее плачевных. Они не имели не только права собственности на какие-либо предметы обихода, включая одежду, но и права на свободное волеизъявление и даже на собственную жизнь. Подобная форма крестьянской зависимости была характерна для государств, в которых процветало рабовладение. Принудительные обязанности зависимых крестьян из этого сословия не могли быть оспорены даже в случае неподобающего к ним отношения хозяина. Феодал, в свою очередь, имел право приговорить крестьянина к и даже лишить его жизни за любую провинность.

Неполная зависимость крестьян состояла в основном в их экономической подчинённости феодалу. Одна из принудительных обязанностей зависимых крестьян - работа на полях или в мастерских хозяина. Обслуживая его усадьбу или поместье, они в то же время имели личные права: могли свободно передвигаться, приобретать или продавать собственное имущество. Кроме того, при проявлении жестокости или несправедливого отношения к крестьянину феодал мог подвергнуться судебному разбирательству. Принудительный труд зависимого крестьянина в случае его неполной зависимости сводился к отработке долга или ренты за пользование земельным наделом, предоставленным ему феодалом. В связи с тем, что многие крестьяне не имели возможности приобрести себе в собственность землю или инвентарь для её обработки, феодалы часто пользовались этим, и «долги» возвращались ему в течение нескольких десятилетий.

Признаки принудительного труда в феодальном хозяйстве

Как любое экономическое или социальное явление, принудительные обязанности зависимых крестьян можно определить при помощи нескольких характерных признаков, к которым можно отнести следующие:

- Зависимый крестьянин имеет в пользовании землю, которая является собственностью феодала.

- Помимо работ на собственных земельных наделах, крестьянин обрабатывал и тот участок земли, который значился как «барский», и вся продукция с него шла исключительно феодалу.

- Для обработки земельных наделов (крестьянского и барского) использовался сельскохозяйственный инвентарь, в том числе лошади, принадлежащие крестьянину.

- За недобросовестное выполнение принудительных работ крестьянин мог подвергнуться наказанию в виде увеличения размера натурального сбора (оброка) или дополнительному сроку безвозмездных работ на феодала (барщины).

В остальном формы принудительного крестьянского труда в феодальном производстве несколько различаются. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Особенности ведения барщинного хозяйства

Как говорилось выше, в средневековой Европе существовало несколько видов работ, за которые подневольные люди не получали оплату. Одна из принудительных обязанностей зависимых крестьян - барщина - была распространена практически на всей территории Западной и Восточной Европы, включая Русь. Суть этого вида трудовой повинности состоял в безвозмездном труде зависимого населения на полях феодала с применением собственного инвентаря. В то же самое время крестьянин обрабатывал и свой участок земли, выращивая и производя продукты для собственного потребления. Основным недостатком барщинной системы была постоянная потребность в надзоре со стороны феодала, ведь зачастую вынужденные работы выполнялись крестьянами по принципу «кое-как».

В государствах средневековья барщина (принудительная работа зависимых крестьян) существовала примерно с 8-9 до 18 века. Наибольшее распространение данная форма безвозмездного труда приобрела на территории государства Русь и просуществовала там почти до конца 19 века под названием «издольщина».

Особенности оброчного хозяйства

Ещё одна из принудительных обязанностей зависимых крестьян в средневековой Европе - оброк - существовала примерно в то же время, что и барщина. Суть этого явления состояла в том, что практически вся земля феодала отдавалась в пользование крестьянину, который обрабатывал её собственными силами с применением своего же инвентаря.

Урожай, полученный с наделов, разделялся на две части, одна из которых шла в уплату феодалу, а другая использовалась крестьянином по собственному усмотрению. В связи с распространением и развитием ремёсел натуральный (продуктовый) оброк сочетался с денежным, а в некоторых поместьях и вовсе был им заменён. Такие принудительные обязанности зависимых крестьян, как натуральный и денежный оброк, послужил толчком к ещё большему разделению труда и, как следствие, развитию товарно-денежных отношений.

Отработочная рента

Отработочная рента как форма принудительных работ была одной из самых лёгких. В случае с ней зависимый крестьянин получал от феодала земельный надел, животных для разведения, сельскохозяйственные инструменты и прочий инвентарь. В качестве оплаты за пользование этими благами он должен был отработать на производстве помещика определённый срок. К слову сказать, такая система принудительных работ была наиболее распространена в странах Востока, где практически отсутствовала личная зависимость крестьян. Ренту часто платили продуктами, произведёнными в хозяйстве зависимого крестьянина, предметами быта, ювелирными изделиями, тканью или деньгами.

Жизнь крестьян в средние века была суровой, полной лишений и испытаний. Тяжёлые налоги, разорительные войны и неурожаи зачастую лишали крестьянина самого необходимого и заставляли его думать только о выживании. Всего 400 лет назад в богатейшей стране Европы - Франции - путешественникам попадались деревни, жители которых были одеты в грязные лохмотья, обитали в полуземлянках, норах, вырытых в земле, и дичали настолько, что в ответ на расспросы не могли произнести ни одного членораздельного слова. Неудивительно, что в средние века был распространён взгляд на крестьянина как на полуживотное-полудьявола; слова «виллан», «виллания», обозначавшие сельских жителей, означали одновременно «грубость, невежество, скотство».

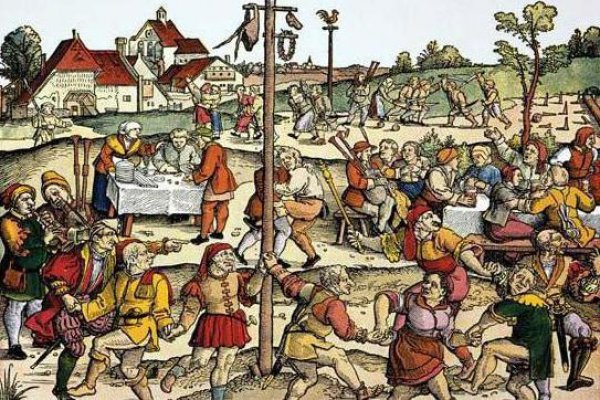

Не нужно думать, что все крестьяне в средневековой Европе походили на чертей или оборванцев. Нет, у многих крестьян в сундуках были припрятаны золотые монеты и нарядная одежда, которую надевали по праздникам; крестьяне умели повеселиться на деревенских свадьбах, когда пиво и вино лились рекой и все отъедались за целую череду полуголодных дней. Крестьяне были сметливы и хитры, они хорошо видели достоинства и недостатки тех людей, с которыми им приходилось сталкиваться в своей немудрёной жизни: рыцаря, купца, священника, судьи. Если феодалы смотрели на крестьян как на дьяволов, вылезающих из адских нор, то и крестьяне платили своим сеньорам той же монетой: рыцарь, проносящийся по засеянным полям со сворой охотничьих собак, проливающий чужую кровь и живущий за счёт чужого труда, казался им не человеком, а демоном.

Принято считать, что именно феодал был главным врагом средневекового крестьянина. Отношения между ними действительно были сложными. Сельские жители не раз поднимались на борьбу против своих господ. Они убивали сеньоров, грабили и поджигали их замки, захватывали поля, леса и луга. Самыми крупными из таких восстаний были Жакерия (1358 г.) во Франции, выступления под предводительством Уота Тайлера (1381 г.) и братьев Кетов (1549 г.) в Англии. Одним из важнейших событий в истории Германии стала Крестьянская война 1525 г.

Такие грозные всплески крестьянского недовольства были редкостью. Происходили они чаще всего, когда жизнь в деревнях становилась по-настоящему невыносимой из-за бесчинств солдат, королевских чиновников или наступления феодалов на права крестьян. Обычно сельские жители умели ладить со своими господами; и те и другие жили по дедовским, стародавним обычаям, в которых были предусмотрены почти все возможные споры и несогласия.

Крестьяне подразделялись на три большие группы: свободные, поземельно зависимые и лично зависимые. Свободных крестьян было сравнительно немного; они не признавали над собой власти никакого сеньора, считая себя свободными подданными короля. Они платили подати только королю и хотели быть судимы только королевским судом. Свободные крестьяне часто сидели на бывших «ничьих» землях; это могли быть расчищенные лесные поляны, осушенные болота или же земли, отвоёванные у мавров (в Испании).

Поземельно зависимый крестьянин по закону тоже считался свободным, но он сидел на земле, принадлежащей феодалу. Подати, которые он выплачивал сеньору, рассматривались как плата не «с человека», а «с земли», которой он пользуется. Такой крестьянин в большинстве случаев мог покинуть свой клочок земли и уйти от сеньора - чаще всего его никто не удерживал, но идти-то ему было в основном некуда.

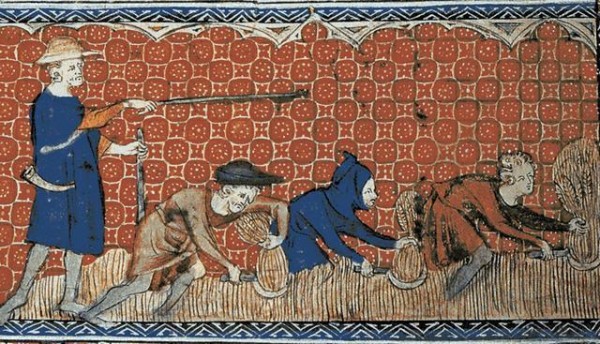

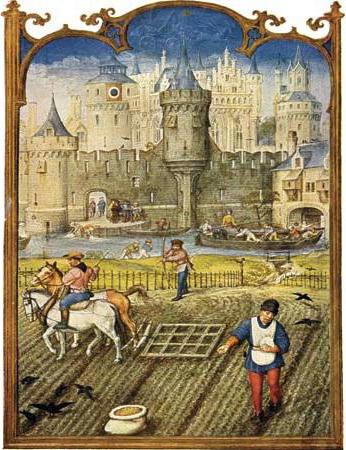

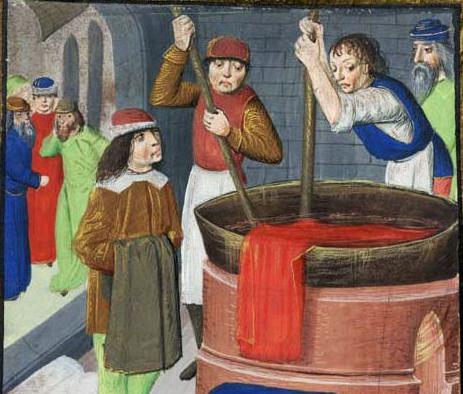

"Крестьяне за работой". Французская миниатюра XVI в.

Наконец, лично зависимый крестьянин не мог покинуть своего господина, когда ему этого хотелось. Он душой и телом принадлежал своему сеньору, был его крепостным, т. е. человеком, прикреплённым к сеньору пожизненной и нерасторжимой связью. Личная зависимость крестьянина выражалась в унизительных обычаях и обрядах, показывающих превосходство господина над чернью. Крепостные обязаны были выполнять на сеньора барщину - работать на его полях. Барщина была очень тяжела, хотя многие из обязанностей крепостных крестьян кажутся нам сегодня довольно безобидными: например, обычай дарить сеньору к Рождеству гуся, а к Пасхе - корзину яиц. Однако, когда терпению крестьян приходил конец и они брались за вилы и топоры, восставшие требовали наряду с отменой барщины и отмены этих повинностей, унижавших их человеческое достоинство.

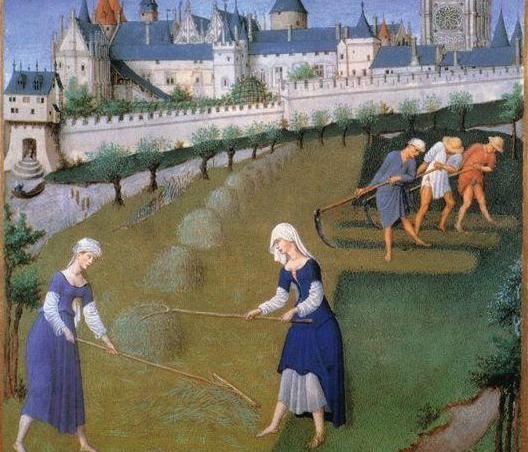

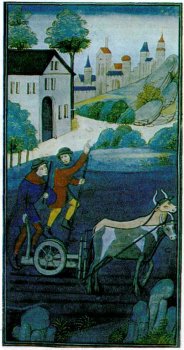

"Сельскохозяйственные работы" /пахота). Миниатюра XIV в.

Крепостных крестьян в Западной Европе к концу средневековья оставалось не так уж много. Крестьян освобождали от крепостной зависимости вольные города-коммуны, монастыри и короли. Многие феодалы к тому же понимали, что разумнее строить отношения с крестьянами на взаимовыгодной основе, не притесняя их чрезмерно. Лишь крайняя нужда и обнищание европейского рыцарства после 1500 г. заставили феодалов некоторых стран Европы предпринять отчаянное наступление на крестьян. Целью этого наступления было восстановление крепостной зависимости, «второе издание

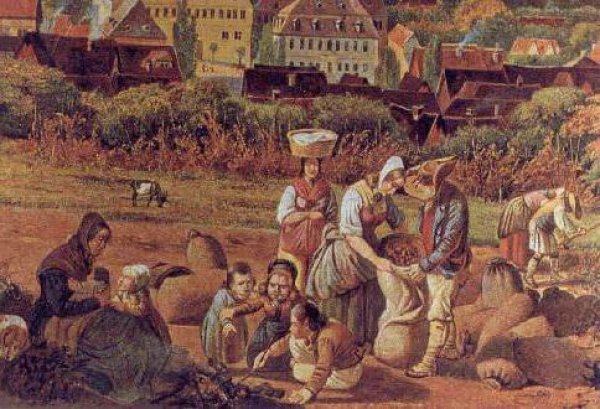

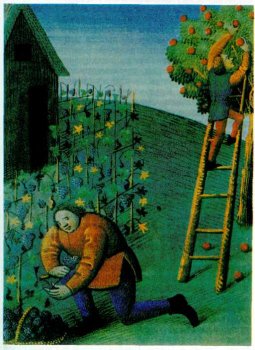

"Сбор винограда". Со средневековой миниатюры XIII в.

крепостного права», но в большинстве случаев феодалам приходилось довольствоваться тем, что они сгоняли крестьян с земли, захватывали пастбища и леса, восстанавливали некоторые старинные обычаи. Крестьяне Западной Европы ответили на натиск феодалов чередой грозных восстаний и заставили своих господ отступить.

Главными врагами крестьян в средние века были всё же не феодалы, а голод, войны и болезни. Голод был постоянным спутником деревенских жителей. Раз в 2-3 года на полях обязательно случался недород, а раз в 7-8 лет деревню посещал настоящий голод, когда люди ели траву и кору деревьев, разбредались кто куда, занимаясь нищенством. Часть населения деревень в такие годы вымирала; особенно тяжко приходилось детям и старикам. Но и в урожайные годы стол крестьянина не ломился от еды - пищу его в основном составляли овощи и хлеб. Жители итальянских деревень брали с собой в поле обед, который чаще всего состоял из краюхи хлеба, ломтя сыра и пары луковиц. Мясо крестьяне ели далеко не каждую неделю. Зато осенью на городские рынки и в замки феодалов из деревень тянулись возы, гружённые колбасами и окороками, головками сыра и бочками хорошего вина. У швейцарских пастухов существовал довольно жестокий, с нашей точки зрения, обычай: сына-подростка семья отправляла на всё лето одного в горы пасти коз. Еды из дома ему с собой не давали (лишь иногда сердобольная мать тайком от отца совала сыну за пазуху кусок лепёшки на первые дни). Мальчик несколько месяцев пил козье молоко, ел дикий мёд, грибы и вообще всё, что он мог отыскать съедобного в альпийских лугах. Те, кто выживал в этих условиях, через несколько лет становились такими здоровяками, что все короли

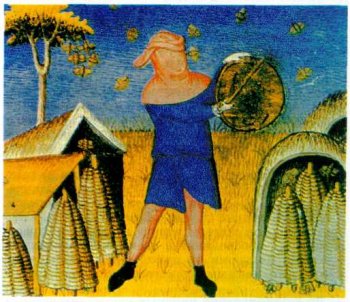

"Пчеловодство ". Средневековая миниатюра XV в.

Европы стремились пополнять свои гвардии исключительно швейцарцами. Наиболее светлым в жизни европейского крестьянства был, наверное, период с 1100 по 1300 г. Крестьяне распахивали всё новые и новые земли, применяли различные технические новшества при обработке полей, учились садоводству, огородничеству и виноградарству. Еды хватало на всех, и количество населения в Европе быстро увеличивалось. Не находившие себе дела в деревне крестьяне уходили в города, занимались там торговлей и ремёслами. Но к 1300 г. возможности развития крестьянского хозяйства оказались исчерпаны - неосвоенных земель больше не было, старые поля истощались, города всё чаще закрывали ворота перед незваными пришельцами. Прокормиться становилось всё труднее, и ослабленные плохим питанием и периодическим голодом крестьяне становились первыми жертвами заразных болезней. Эпидемии чумы, терзавшие Европу с 1350 по 1700 г., показали, что количество населения достигло своего предела и возрастать оно уже не может.

В это время европейское крестьянство входит в сложную полосу своей истории. Опасности наваливаются со всех сторон: кроме привычной угрозы голода это ещё и болезни, и жадность королевских сборщиков налогов, и попытки закрепощения со стороны местного феодала. Сельскому жителю приходится быть крайне осторожным, если он хочет выжить в этих новых условиях. Хорошо, когда в доме мало голодных ртов, поэтому крестьяне конца средневековья поздно женятся и поздно обзаводятся детьми. Во Франции в XVI-XVII вв. существовал такой обычай: сын мог привести в дом родителей невесту только тогда, когда его отца или матери уже не было в живых. Две семьи не могли сидеть на одном земельном наделе - собранного урожая едва хватало и для одной пары с её потомством.

Осторожность крестьян проявлялась не только в планировании своей семейной жизни. Крестьяне, к примеру, с недоверием относились к рынку и предпочитали сами производить необходимые им вещи, а не покупать их. Со своей точки зрения они безусловно, были правы, потому что скачки цен и хитрости городских купцов ставили крестьян в слишком сильную и рискованную зависимость от рыночных дел. Только в самых развитых районах Европы - Северной Италии, Нидерландах, землях на Рейне, вблизи таких городов, как Лондон и Париж, - крестьяне уже с XIII в. активно торговали на рынках сельскохозяйственными продуктами и покупали там же необходимые им изделия ремесленников. В большинстве же других областей Западной Европы сельские жители вплоть до XVIII в. производили всё необходимое в своих собственных хозяйствах; на рынки же приезжали лишь изредка, чтобы вырученными деньгами заплатить оброк сеньору.

До возникновения крупных капиталистических предприятий, выпускавших дешёвую и качественную одежду, обувь, предметы домашнего обихода, развитие капитализма в Европе мало затрагивало крестьянина, жившего в глубинке Франции, Испании или Германии. Он носил самодельные деревянные башмаки, домотканую одежду, освещал своё жилище лучиной, нередко сам изготавливал посуду и мебель. Эти навыки домашнего ремесла, долго сохранявшиеся у крестьян, с XVI в. использовались европейскими предпринимателями. Цеховые уставы часто запрещали основывать новые производства в городах; тогда богатые купцы раздавали сырьё для обработки (например, вычёсывания пряжи) жителям окрестных деревень за небольшую плату. Вклад крестьян в становление ранней европейской промышленности был немалым, и по-настоящему мы начинаем оценивать его только сейчас.

Несмотря на то что им волей-неволей приходилось вести дела с городскими торговцами, крестьяне относились с опаской не только к рынку и купцу, но и к городу в целом. Чаще всего крестьянин интересовался лишь событиями, происходившими в родной деревне, да ещё в двух-трёх соседних селениях. Во время Крестьянской войны в Германии отряды сельских жителей действовали каждый на территории своего небольшого округа, мало думая о положении соседей. Как только войска феодалов скрывались за ближайшим лесом, крестьяне чувствовали себя в безопасности, складывали оружие и возвращались к своим мирным занятиям.

Жизнь крестьянина почти не зависела от событий, происходивших в «большом мире», - крестовых походов, смены правителей на троне, споров учёных богословов. Гораздо сильнее на неё влияли ежегодные изменения, происходившие в природе, - смена времён года, дожди и заморозки, падёж и приплод скота. Круг человеческого общения крестьянина был невелик и ограничивался десятком-двумя привычных лиц, но постоянное общение с природой давало сельскому жителю богатый опыт душевных переживаний и отношений с миром. Многие из крестьян тонко чувствовали очарование христианской веры и напряжённо размышляли над отношениями человека и Бога. Крестьянин вовсе не был тупым и безграмотным идиотом, каким его изображали современники и некоторые историки много веков спустя.

Средневековье долгое время относилось к крестьянину пренебрежительно, как бы не желая замечать его. Стенные росписи и книжные иллюстрации XIII-XIV вв. редко изображают крестьян. Но уж если художники рисуют их, то обязательно за работой. Крестьяне чисто, аккуратно одеты; их лица больше похожи на тонкие, бледные лица монахов; выстроившись в ряд, крестьяне изящно взмахивают мотыгами или цепами для молотьбы зерна. Конечно, это не настоящие крестьяне с лицами, обветренными от постоянной работы на воздухе, и корявыми пальцами рук, а скорее их символы, приятные для глаза. Европейская живопись замечает настоящего крестьянина примерно с 1500 г.: Альбрехт Дюрер и Питер Брейгель (так и прозванный «Мужицким») начинают изображать крестьян как они есть: с грубыми полуживотными лицами, одетыми в мешковатые нелепые наряды. Любимый сюжет Брейгеля и Дюрера - крестьянские пляски, дикие, похожие на медвежье топтание. Конечно, в этих рисунках и гравюрах много издёвки и презрения, но есть в них и другое. Обаяние энергии и огромной жизненной силы, исходящее от крестьян, не могло оставить художников равнодушными. Лучшие умы Европы начинают задумываться о судьбе тех людей, которые держали на своих плечах

блестящее общество рыцарей, профессоров и художников: языком крестьян начинают говорить не только веселящие публику шуты, но и писатели и проповедники. Прощаясь со Средневековьем, европейская культура в последний раз показала нам крестьянина вовсе не согнувшимся за работой - на рисунках Альбрехта Дюрера мы видим крестьян танцующих, тайно толкующих о чём-то друг с другом, и крестьян вооружённых.

Группой лично зависимых крестьян управляли войны-землевладельцы, так называемые феодалы , защищавшие крестьян от нападений других феодалов как активными военными действиями, так и другими методами, например, предоставляя им защиту в стенах своего замка , торговые площади для ярмарок, складские помещения и т. д. Зависимое крестьянство пришло на смену рабству античности . Основное отличие лично зависимого крестьянина (крепостного) от раба был тот факт что за первыми было признано право на жизнь , то есть за убийство крепостного феодал (или помещик) должен был теоретически понести уголовную ответственность по закону , хотя на практике крепостные, особенно в Российской империи, были фактически равны рабам. Положение зависимого крестьянства варьировало по странам и регионам Европы, а также эволюционировало в зависимости от временного периода. На смену зависимым крестьянам и феодалам с распространением капитализма в ХVII-ХIХ веках пришли наёмные рабочие и капиталисты .

История

крестьянство колонов поздней античности , которые в отличие от рабов были полусвободными арендаторами-батраками Галлия , Испания пеоны . В германских и славянских землях, не знавших долговременного рабства, зависимость крестьян возникала в результате имущественно-ресурсного расслоения общества, а также под влиянием соседних (романских и восточных регионов). Не все крестьяне средневековой Европы были зависимы от феодалов. Так в Византийской Анатолии жили военные крестьяне акриты

История

На территориях бывшей Римской империи и в Византии зависимое крестьянство развилось из промежуточного сословия - так называемых колонов поздней античности , которые в отличие от рабов были полусвободными арендаторами батраками , заселявшими окраины империи (Галлия , Испания). В средневековой Испании и Латинской Америке они стали именоваться пеоны . В германских и славянских землях, не знавших долговременного рабства, зависимость крестьян возникала в результате имущественно-ресурсного расслоения общества, а также под влиянием соседних (романских и восточных) регионов. Не все крестьяне средневековой Европы были зависимы от феодалов. Так в Византийской Анатолии жили военные крестьяне акриты . При этом рабство в средневековой Европе также было распространено во многих городах, хотя и в меньших по сравнению с классической античностью размерах. В целом, в X-XII вв. в Западной Европе сложились два главных класса средневекового общества: зависимые крестьяне и воины-землевладельцы. Каждая группа имела свой образ жизни, своё мировоззрение и свое положение в обществе.

Различия положения по странам

В некоторых северных странах с хуторским типом ведения хозяйства (Норвегия, Исландия) зависимые крестьяне не сложились как класс вообще. В каждой стране и даже регионе, где феодализм укрепился, зависимые крестьяне именовались по-разному. Из положение также сильно варьировало. Так в Англии, заселённой германцами в VI веке, крепостничество (в российском понимании этого слова) было крайне слабым и личные формы зависимости крестьян начали исчезать уже в ХII-ХIII веках, полностью ликвидировавшись к ХV веку. Во Франции, знавшей классическое римское рабство, различные формы крепостничества сохранялись гораздо дольше - до конца ХVIII века. В российской историографии зависимые крестьяне стали известны как

Такие грозные всплески крестьянского недовольства были редкостью. Происходили они чаще всего, когда жизнь в деревнях становилась по-настоящему невыносимой из-за бесчинств солдат, королевских чиновников или наступления феодалов на права крестьян. Обычно сельские жители умелг ладить со своими господами; и те и другие жили п

Крестьяне подразделялись на три большие группы: свободные, поземельно зависимые и лично зависимые. Свободных крестьян было сравнительно немного; они не признавали над собой власти никакого сеньора, считая себя свободными подданными " короля. Они платили подати только королю и хотели быть судимы только королевским судом. Свободные крестьяне часто сидели на бывших «ничьих» землях; это могли быть расчищенные лесные поляны, осушенные болота или же земли, отвоёванные у мавров (в Испании).

Поземельно зависимый крестьянин по закону тоже считался свободным, но он сидел на земле, принадлежащей феодалу. Подати, которые он выплачивал сеньору, рассматривались как плата не «с человека», а «с земли», которой он пользуется. Такой крестьянин в большинстве случаев мог покинуть свой клочок земли и уйти от сеньора - чаще всего его никто не удерживал, но идти-то ему было в основном некуда.

Наконец, лично зависимый крестьянин не мог покинуть своего господина, когда ему этого хотелось. Он душой и телом принадлежал своему сеньору, был его крепостным, т.е. человеком, прикрепленным к сеньору пожизненной и нерасторжимой связью. Личная зависимость крестьянина выражалась в унизительных обычаях и обрядах, показывающих превосходство господина над чернью. Крепостные обязаны были выполнять на сеньора барщину - работать на его полях. Барщина была очень тяжела, хотя многие из обязанностей крепостных крестьян кажутся нам сегодня довольно безобидными: например, обычай дарить сеньору к Рождеству гуся, а к Пасхе - корзину яиц. Однако, когда терпению крестьян приходил конец и они брались за вилы и топоры, восставшие требовали наряду с отменой барщины и отмены этих повинностей, унижавших их человеческое достоинство.